トピックス

【養育費】法定養育費(更新日2025.9.7)

【法定】とは『法律によって定められている』ことを意味します。【養育費】とは『子どもの監護や教育のために必要な費用であり、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用』のことを意味します。また、養育費は基本的に『父親と母親が話し合って決める費用』です。ここで、「あれ、何か変だな?」とお感じになりますせんか?。養育費は「話し合いで決める」のに「法律によって定められる」ということに・・・?。【法定養育費】とは、《話し合いで決まっていない場合には、法律によって定めた養育費》ということです。つまり、正式な養育費が決まるまでの《暫定的な養育費》を意味します。

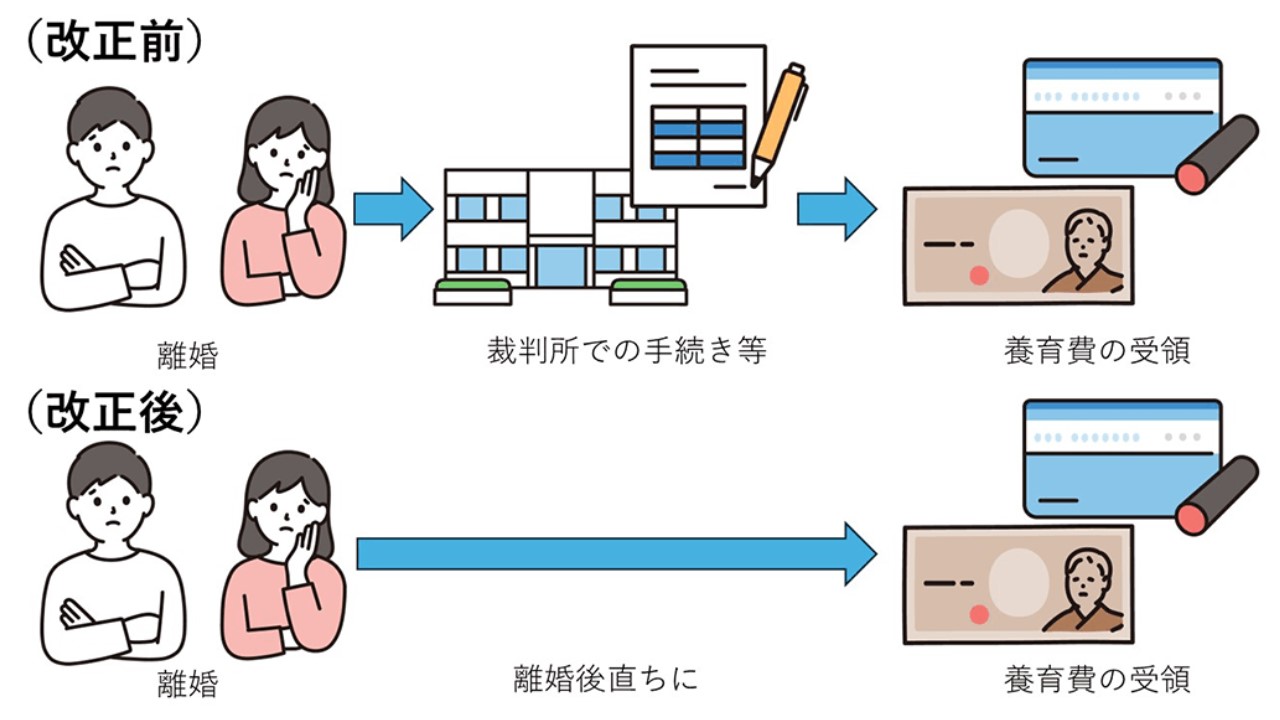

法務省は、①「法定養育費」を子ども1人当たり月額2万円とすること、および、養育費が支払われない場合には、他の債権(「支払ってください!」と相手に請求できる権利のこと)より優先して支払いを受けられる②「先取特権」に係る養育費を子ども1人当たり月額8万円(上限)とする省令案をまとめました。法定養育費制度は、2026年5月までに施行される予定です。下図(改正前)では、「裁判所での手続き等がないと養育費を受領できない」とあります。一部を除いて(例:公正証書で養育費を強制執行できるように定める)、約束した養育費を支払わない場合には、家庭裁判所に申し立てなければなりません。これに対して(改定後)では、『直ちに法定養育費(2万円)を請求できる』ことになります。

【戸籍】戸籍の振り仮名(更新日2025.1.5)

従前、戸籍には氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に「氏名に加えて、その振り仮名を新たに追加する」ことになりました。令和7年5月26日以降、基本的には以下の流れで手続きが進みます。詳細は「戸籍に振り仮名が掲載されます-法務省」を、ご参照ください。

(1)本籍地の市区町村長からの通知

⇒ 通知には振り仮名が記載

(2)氏名の振り仮名の届出

⇒ 通知の振り仮名が間違いの場合、施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

⇒ (2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載

⇒ また、(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更可能

【住宅・土地】空き家数(更新日2024.5.21)

2024年4月30日、「総務省統計局」から令和5年住宅・土地統計調査結果が公表されました。

この結果を見ると、

空き家数は900万戸

空き家率13.8%

と、過去最高の数値となりました。1993年から2023年までの30年間で約2倍とのことです。

2018年からの5年間で「51万戸の増加」となり、

うち、賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家が「37万戸(72.5%)の増加 」

空き家率は西日本で高い傾向

空き家率が20%を超えたのは6県(山梨、長野、和歌山、徳島、高知、鹿児島)

空き家率が最も高い県は「和歌山、徳島(ともに21.2%)」

最も低い県は「沖縄(9.3%)」

(出所)総務省統計局 令和5年住宅・土地調査より https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/

【民事法務関連】戸籍証明書の広域交付(更新日2023.12.19)

2024年(令和6年)3月1日より、戸籍証明書(戸籍謄本、戸籍抄本)の取得方法が変わります。

現在、戸籍証明書を取得するには、本籍地のある市区町村の役所に交付請求(窓口請求、又は、郵送請求)となります。これが、2024年3月1日より、「お住まいや勤務地のある市区町村の役所で取得可能」となります(ただし、窓口請求のみ)。また、相続の手続において、被相続人(お亡くなりになられた方)が本籍地を転々としている場合において、《現在は、すべての本籍地に戸籍証明書を請求する》ことになりますが、《今後は、最寄りの役所の窓口での請求》が可能です。下図は戸籍証明書の交付方法に関するイメージです。「③横浜市」にお住まいであれば、今後は横浜市のお住まいの区役所の窓口で戸籍証明書を取得できます(相続の手続きでも、①札幌市、②福岡市の役所への請求は不要)。また、広域交付における戸籍証明書の請求者は、本人の他、配偶者、直系尊属・卑俗となります。その他、《現在は婚姻届け、養子縁組、本籍地の変更などの手続きで戸籍証明書の提出が必要》となりますが、《今後は、不要》となります。

【民事法務関連】 無戸籍者問題の解消に向けて(更新日2023.11.14)

「無戸籍者」という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。

戸籍法49条では、「出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。」とされています。この出生届が何らかの理由によって出されていない場合、その子は「無戸籍者」になります。日本では、約1万人(推定)の無戸籍者がいると言われています。戸籍がないと、

- 住民登録、運転免許、パスポート取得、銀行口座の開設などができない

- アルバイト、就職、結婚において不利益を被りやすい

など、極めて重大な人権問題を引き起こします。この原因の一つに「嫡出推定制度」(民法772条)問題が指摘されていることもあり、無戸籍者問題の解消に向けて民法の規定が改正されます。施行日は、令和6年4月1日です。現行法と改正法の違いを図にすると以下になります。大きな相違点は、

①前夫の子として推定される期間

②離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定

他、女性の再婚禁止期間の廃止です。

では、なぜ、現行法が無戸籍者問題の一因と言われているのか?を、以下を例にご説明します。離婚後、300日以内に再婚し、子供が生まれたとします。

現行法では、

- 生まれた子の父親は「前夫A」と推定

- 本当の父親は「現夫B」であっても

- 現夫Bの子として出生届を出せない

- 現夫Bの子とするには、前夫Aによる嫡出否認の訴訟提起が必要

- 様々な理由から、訴訟提起が困難な場合

- 出生届を出さずに無戸籍者になる

このような無戸籍者問題を解消するために民法の規定が改正されます。また、改正法では「嫡出否認の訴え」も改正されます。

ポイントは、

①出訴期間が1年から3年に伸長すること

②子及び母も嫡出否認の訴えをできること

現行法では、前夫のみが嫡出否認の訴えにより、父子の関係を否定することができますが、改正法では子及び母もできるようになります。また、改正法では、原則、施行日以降に生まれた子に適用されますが、『施行日に生まれた子や母も、施行日から1年間に限り』、嫡出否認の訴訟提起することが可能です。

【空き家対策】 3,000万円特別控除の見直し(更新日2023.11.08)

近年、深刻化している「空き家問題」の対策として「相続登記の義務化(令和6年4月1日より)」がスタートしますが、その他にも、令和6年1月1日よりスタートする空き家対策があります。「3,000万円特別控除の見直し 」 です。

令和5年度税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が、令和9年12月31日まで4年間延長されます。

改正前(現行:令和5年12月31日まで)は、被相続人住居を相続した相続人(売主)が、譲渡(売買契約)前に、「空き家の耐震改修や除却(=更地)の工事」を実施しなければならない、というルールになっています。これは「住む予定がないため売却したい相続人」にはハードルが高く、空き家を流通させる上で支障となる要因の一つと考えられてきました。

そこで、この特別控除の期間を令和6年1月1日より4年間延長するだけではなく、相続人(売主)を後押し(=早期に空き家を売却)するルールに見直しされます。

改正後は、「相続人(売主)が売却(売買契約)した後、買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震改修、除却、新築、リフォームの工事を行えば、3,000万円の控除対象になる」という点が特徴です。

つまり、各種工事の実施が売却後でも適用対象に拡充されます。

本改正により、空き家の流通を高め、空き家の発生を抑制することを狙っているようです。

【自動車関連】残り1か月! アルコールチェック義務化(更新日2023.10.31)

2023年12月1日より「白ナンバー」のアルコールチェックが義務化されます。白ナンバーとは、介護バス、スクールバス、自社営業車など自社業務のために荷物や人を運ぶ車になります。一方、緑ナンバーとは、運送トラック、観光バス、タクシーなどお客様の荷物や人を有償で運ぶ車になります。緑ナンバーのアルコールチェック義務化は、2011年5月1日に開始され、既に12年経過しています。今回の白ナンバーへの義務化には、「2021年6月 千葉県八街市で小学生5名が、白ナンバーの大型トラックにはねられて死傷した交通事故」が背景にあります。いよいよ残り1か月です!。「安全運転管理者の届出」、「アルコール検知器の配備」、「日々の飲酒チェックと記録管理の体制」、「従業員への十分な説明の実施(教育)」等でご不明な点がありましたら、【運行管理者】資格を有する当事務所にご相談ください。